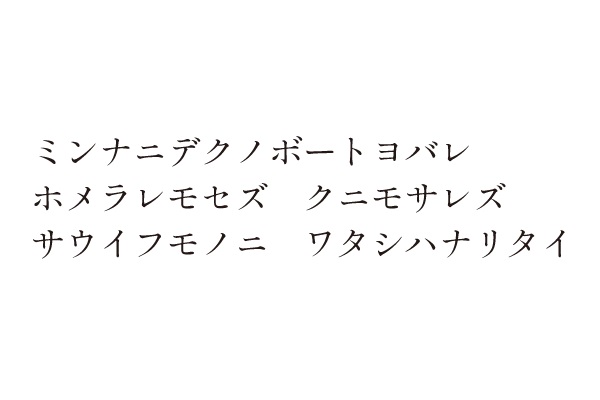

標記の言葉は、宮澤賢治(1896-1933)「雨ニモマケズ」の末尾部分です。現在ではよく知られているこの作品ですが、宮澤賢治が亡くなった後に発見された手帳に記されていたものです。宮澤賢治の父は真宗の篤信家でもあり、賢治もまたその影響を受けました。幼い頃から「正信偈 」を暗誦することも出来たといいます。後には、『法華経』を信仰するなど、篤い仏教信仰に貫かれた生涯でした。

宮澤賢治は、農学校教師や採石工場の技師として勤めるばかりではなく、肥料の配合を計算したり、畑を自ら耕したりしました。しかしながら、存分の活躍をすることはできませんでした。また、周囲の助力を得てようやく出版した詩集『春と修羅』はほとんど売れませんでした。雑誌に投稿されたいくつかの作品を除いて、私たちが現在触れることができる宮澤賢治作品の大半は、彼の没後に出版されたものです。いかに努力しようとも毀誉褒貶といった世間の評判に翻弄されてしまいました。思い通りにならないことが続く中でも、賢治は人びとの役に立とうと東奔西走しました。結局、無理がたたって賢治は病に臥せることとなります。「雨ニモマケズ」が執筆されたのは、その病床の中ででした。

私たちが自分自身のことを語ろうとしても、私自身を直接に表現することはできません。私が語り得るのは、他人につけられた名前や他人から与えられた肩書き、他人に評価されたことなど、私の周辺にあることばかりです。社会の中にあって、私を私たらしめているのは、他者からの評価ばかりです。ですから、自然と、他人から役に立つ存在であると認識されたいと願います。他人の役に立っていることを実感することができるのは、褒めてもらったときです。それで、自然と、より役に立つ存在であろうと努力します。誰かの役に立つということは、往々にして別の誰かの邪魔になってしまうということでもあります。そして、必死にはたらいている私に対して向けられる非難に対しては、「それは嫉妬に過ぎない」、「視野が狭いからそう感じるだけだ」などとして、無理矢理にでも軽視しなくてはやっていられません。

仏教が説く真実に触れていた宮澤賢治は、世間の評価に左右されない「デクノボー」(木偶の坊=役に立たない存在)こそが、人間が最も活き活きしている在り方だと再確認します。他者の評価を気にして行う人間の行為がいかに罪深いものでしかないかを、深く感じ取っていたのでした。世間の評価を超えた世界を知ることは、私たちを自由にします。