Faculty of Letters

文学部

Department of Buddhist Studies 仏教学科

仏教の考え方を現代の問題解決に活かし、

「知恵と行動力」として培う。

釈尊は、何をよりどころにして、いかに生きるべきかと問いました。私たちもまた、そうした釈尊の問いについて考えてみましょう。仏教学科では、仏典の読み解き方を基礎から学びます。あるいは、自分が抱えている問題について立ち止まって考えたり、さまざまな社会問題にふれることで、そこから立ちあがってきた問いをもって、仏教の考え方を学びます。力強く、豊かに人生を築いてゆける人物の育成をめざします。

Features 学科の特徴

-

1学年25名の少人数制教育。多様な経歴の学生と出あうチャンス

POINT01

一人ひとりの顔が見える充実した教育環境を提供。また、「死生観を学びたい」という現役看護師や定年退職した元会社員、日本で仏教を学びたいと考える外国人留学生など、さまざまな経歴や個性をもつ仲間と机を並べて学ぶことができます。

-

インド、中国、日本など、さまざまな地域の専門の仏教研究者が在籍

POINT02

インド、中国、日本など、さまざまな地域の専門の仏教研究者が在籍。地域ごとに仏教がどのように定着してきたのかなど、独自の成り立ちについてくわしく学べるほか、サンスクリット語や古典チベット語など古典語学にもふれられます。

-

仏教の視点から現代社会の課題と向きあう

POINT03

約2500年前に誕生し、現代の人間社会にも深く根づいている仏教。「老病死」など、経典や伝説を読み、現代にも通ずる問いについて学びます。また福祉の現場を直接訪れるなどして、現代社会における仏教の役割や課題について考えます。

仏教学科で出会う問い

こんなテーマの問いを追求できます!

CONTENTS

コース紹介

-

現代仏教コース

私たちのあり方が根底から揺さぶられるような経験にこそ、仏教学という学問の出発点があります。戦争・環境問題・人権問題など現代社会の諸問題を眺め、苦悩の現場の声を聞くことから始め、問うべき問題を発見し、釈尊の問いの意味を学んでみましょう。

-

仏教思想コース

釈尊は何を問い、何を明らかにしようとしたのでしょうか。古代インドから日本に至るまで、さまざまに伝承されてきた古典の書物をじっくり読み解くことを大事にして、釈尊の問いについて基礎から学んでみましょう。初期仏教から大乗仏教に至るまで、仏教の思想史を学びます。

学生の声

悩みと正面から向きあい より良い生き方を 見つけるきっかけに。

仏教を深く学びたい、特に現代の私たちにとって仏教はどのような意味をもつのかを知りたいと思い、大谷大学に進学しました。特に人間学では、人間のもつ悩みや苦しみにメスをいれ、自分自身の内面まで探ることができました。 学科の学びでは、仏典を原本でしっかり読んで、自分のことばで理解できるようになりたいので、特に言語の習得に力を入れていて、難しいサンスクリット語を楽しみながら学んでいます。 自分がどうありたいのか4年間の学びでしっかり見つめ続け、自分だからこそできることを探し続けたいと思います。宗教離れが問われる現代社会において、デジタルをうまく活用しながら仏教の教えを伝えていくことが出来る方法を考えています。

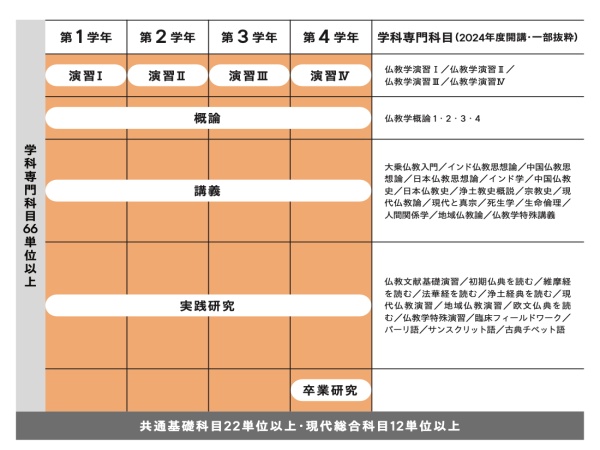

カリキュラム

-

1年次

仏教学を研究する術を演習で修得

「演習I」と「仏教文献基礎演習」を中心に、研究方法の修得をめざします。「人間学」では、現代と仏教というテーマの中で、混沌とした現代をどのように生きればよいのかということや、仏教精神に基づく建学の理念などを学びます。また、仏教学科では第1学年からサンスクリット文法など、仏教学を学ぶうえで必須の語学を学ぶことができます。 -

2年次

仏教学の基本を学び、卒業論文の作成を見据える

「大乗仏教入門」や「インド・中国・日本仏教思想論」などの講義の授業を中心に、仏教学の基本を学びます。基本的な専門用語を理解し、さまざまな授業で仏教に対する理解を進め、卒業論文作成に備えます。教職課程や図書館司書、博物館学芸員などの資格を取得する人は、他学科の授業を受講することも可能で幅広い学びを展開します。 -

3年次

参考文献の探し方や扱い方を修得

第3学年の学びは、卒業論文の作成にあたり演習クラスでのゼミ発表が中心となります。指導教員と相談しながらテーマを決定し、図書館や研究室での参考文献の探し方や使い方、資料作成の方法を修得します。ゼミ発表では自分の考えをしっかりと伝えることを学び、質疑応答を通して社会で必要とされるコミュニケーション能力を高めます。 -

4年次

卒業論文の発表会を実施し、学びの集大成を披露

学びの集大成となる卒業論文を作成するため、指導教員と相談しながら研究テーマを決定します。テーマに関連する資料・文献を図書館や研究室で探し、指導教員や助教といった先生方のサポートを受けつつ、試行錯誤を繰り返しながら卒業論文をまとめます。仏教学科では、卒業論文の発表会が毎年開催されており、そこで成果を発表します。

授業ピックアップ

臨床フィールドワーク

医療現場に行き、何を学ぶべきかを考える

苦悩の現場から紡ぎ出されてきた課題をもって仏教の思索を展開することをテーマに、フィールドワークを通して、学ぶことの意味を一緒に考えます。仏教は、生き方を学ぶことだということを全身で感じとっていく授業です。

学生Voice

人の命と、いずれ必ず訪れる死を想う

認知症の母親をもつ方をお招きして実体験をお聞きしたり、緩和ケア病棟を訪問して患者さんと対面したりすることで、命と死についてあらためて考えるきっかけに。他の大学の講義とはひと味違う貴重な体験ができます。

- 文学部 仏教学科 第3学年 北村 健太郎さん

中国仏教思想論1

中国仏教から東アジア文化の根幹を確認し、異文化理解のヒントを探る

インドで成立した仏教は、中国のさまざまな要素と摩擦や融合を繰り返し、独自の仏教思想が生じていきました。中国仏教は東アジア文化の基盤ともなり、中国仏教を学ぶことは私たちの文化の根幹を確認することにもなります。異なるものが出あうことでまったく新しいものが生まれる躍動感を感じてください。