仏教教育センター

きょうのことば

きょうのことば 2026年3月

一切衆生病むを以て、是の故に我も病む。

SEARCH

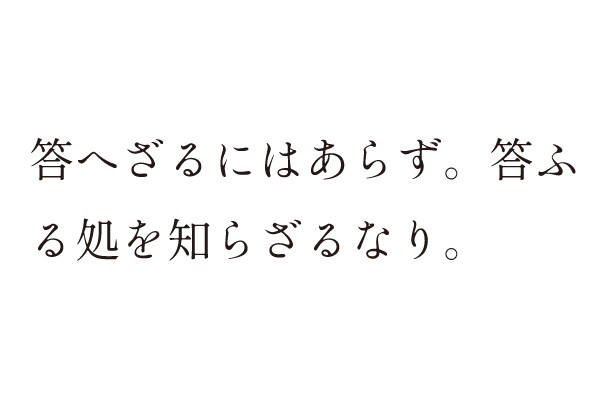

答へざるにはあらず。答ふる処を知らざるなり。

むかし、勝軒(しょうけん)という剣術者がいました。彼の家に大きな鼠が現れ、白昼堂々、部屋中を駆け回りました。勝軒は、飼い猫をそこに入れ、鼠を捕らえさせようとしましたが、かえってその猫は鼠に顔をかじられて退散してしまいました。そこで近所から「無類逸物」の噂の高い猫を呼び寄せました。とはいえ、その猫は「りこうげ」でもなければ「はきはき」とした様子でもなく、「無類逸物」との噂をにわかに信じることのできないような老猫です。それでも、彼はとりあえず、老猫を鼠のいる部屋に入れてみることにしました。すると、なんとも不思議なことに、鼠は老猫を見るなりすくんで身動きしなくなり、老猫は「何の事もなく、のろのろと行き」鼠をくわえてしまったというわけでした。

これは、江戸時代中期の談義本(滑稽のうちに教訓と風刺を交えた小説類)作者・佚斎樗山(いっさいちょざん)(1659–1741)が著し、享保12年(1727)刊行の『田舎荘子(いなかそうじ)』に収録されている「猫の妙術」と題する章の冒頭部です。この話に続いて、鼠を捕らえた老猫が、鼠を捕らえ損ねた他の猫たちに教えを説く場面に移ります。

「早業軽業に至らずといふ所なし」にまで修練を積んだと言う黒猫、「気」を修練したと言う虎毛の猫、「和」することが必要だと言う灰色の毛の猫─老猫は、それぞれの猫の修練したところのはらむ問題点を指摘しつつも、「各々の修する処、悉く無用の事なりといふにはあらず」と、その必要性を認めます。なぜならば、それらのうちに、究極的な境地に至るための道すじ、換言すれば、目標に達するための手段や方法、知るべき道理が示されているからです。では、目指されるべき究極的な境地とはどんなものでしょうか? この問いに対し老猫は、人形のように動かず眠っているだけなのに鼠がまったく寄り付かない猫を引き合いに出します。不思議なことにその猫は、鼠が寄り付かない理由をいくら尋ねても、答えなかったというのです。この点を評し老猫が述べたのが標記のことばです。このことばには、真理や極意というものは、言葉で言い表すことができないものであり、それを得た者は、それを得たという意識すらない境地に達しているという意味が込められています。究極的な境地とは、全てを忘れさった無の状態を言うわけでしょう。

話の後半には、こうした猫たちのやりとりを聞いていた剣術者の勝軒が再び登場し、老猫に教えを乞います。老猫は最後に次のように述べています。「教へといふは、其の己にあつて自ら見ること能はざる所を指して、知らしむるのみ」と。目指す境地に至るための何かは、自分の目には見えないものの、各自に具わっている。師の教えとは、それが確かに具わっているということを知らせるに過ぎないと言うのです。つまり「学び」とは、そうした師の教えと、自己の中に究極の境地─真実・真理と換言することもできるでしょう─に至るための種が存在することを信じ、それを確実に見出し、自得していくことだと言うのです。まるで雲を掴むような階梯であり、しかも、自得しかないと言うのは、あまりにも厳しいように思えます。しかし、そこに楽しみを見出せる瞬間があるところにこそ、「学び」というものの魅力があるのでしょう。