仏教教育センター

きょうのことば

きょうのことば 2026年2月

よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう

SEARCH

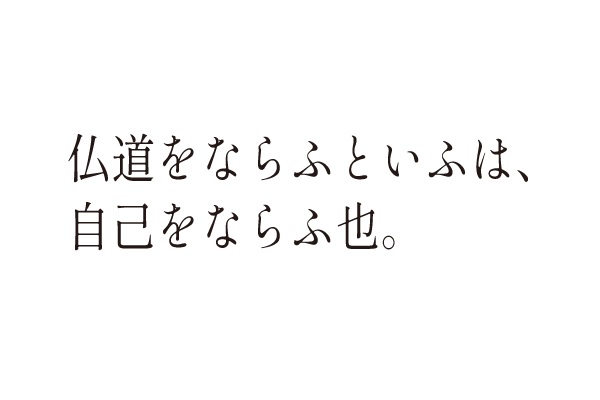

仏道をならふといふは、自己をならふ也。

この言葉は道元(1200–1253)の『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』第 1 巻「 現 成 公 按(げんじょうこうあん)」に出てくる一節です。「自己をならふというは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法(ばんぽう)に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。」と続きます。禅における仏道を学ぶ心得を述べたもので、仏教を学ぶということは、仏教を知識として勉強するのではなく、「私」を忘れること、つまり「私」のはからい(損得を考え物事に執着している「自分」)を捨てることをいいます。執着を離れた私はすべての存在と現象のなかでさとらされる。さとらされるということは、「私」と「私」のなかにいる他者をも、ありのままで差しさわりがない状態にさせるということである、と道元は説いています。

興味深いことに、坐禅を中心に様々な修行を通して「さとり」に到達する、いわゆる「自力仏教」において、「さとり」に関する表現に受動態(「万法に証せらるる」)と使役形(「脱落せしむる」)が使われています。「私」が「さとりを得る」と意気込んでいる間は「さとる」ことはできません。この事を道元は「現成公按」のなかで、「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。」と述べています。さらに『正法眼蔵』の「生死(しょうじ)」では次のように述べています。「ただ、わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれて仏となる。」つまり「仏」にすべてを委ねることで、「私」は「仏」になりえるのです。道元の言葉は、法然の「如来よりたまわりたる信心」、親鸞の「行者のはからいのちりばかりもいらぬなり」という言葉を彷彿させます。「自力仏教」と「他力仏教」には明確な違いがある一方、「私」を「仏」に「まかせる」という点では共通するところがあるのではないでしょうか。

私たちは毎日多くの情報を様々なツールを使って収集し、物事を理解しています。「カテゴリー分け」は情報を整理するのに効果的ですが、その一方で思考の偏りや固定概念を作り出していきます。新たな大学生活、新年度をむかえるにあたり気を張り詰めて突っ走るのではなく、一度立ち止まって「私」の損得勘定を捨てて自分自身を注視し、既成概念から離れて物事を観てみてはどうでしょうか。新しい発見があるかもしれません。