Faculty of Letters

文学部

Department of Philosophy 哲学科

哲学への道は、日常にある身近な問題を

粘り強く考えることから。

日常において常識的に前提としていることを問い直し、その意味をあらためて説き明かそうとするのが哲学です。重要なのは、文献を通した対話、教員や友人との議論など、人とのかかわりの中で他者の見解を知ること。少人数での意見交換を中心とした授業の中で、自分を表現することを身につけ、現代の諸問題に向き合える力を養います。さまざまな機会に教員と学生が一対一で話す機会も多くもつことができます。

Features 学科の特徴

-

4つのコースから興味のある分野を選び、少人数ゼミで追究できる

POINT01

思想の歴史や宗教から心理学、公共哲学まで幅広い分野にわたる4コースを設置。少人数のゼミ・クラスで身近な疑問から哲学を学ぶことができます。また、第1学年の前期・後期には、各コースを担当する全教員の授業を 受講できるため、多角的な視野を得ることができます。

-

現代の諸問題を解決する論理的思考力が身につく

POINT02

たとえば、「安楽死を認めるべきか」の問いに対し、「みんなはどう考えるのか?」「なぜそういえるのか、その根拠は?」など、とことん突き詰めるのが哲学です。論じたい問いに対し、筋道を立てて解を導く。こうした哲学的アプローチの鍛錬で論理的思考を磨きます。

-

幅広い時代の外国語文献にふれ、読解力を高める

POINT03

第2学年からは、プラトンやデカルト、ニーチェやレヴィナス、サンデルやフロイトなどの文献を原典でも講読します。また、ニューヨーク・タイムズなどに掲載された最新の英米哲学エッセイを読む科目もあり、古典から現代哲学まで網羅できます。

-

さまざまな資格取得に対応

POINT04

哲学科ではさまざまな資格を取得できます。たとえば、教職課程を履修することで中学・高校の教員免許を取得することが可能です。また、図書館司書や博物館学芸員等の資格取得にも対応しています。

※資格取得の詳細はページ下部の関連リンクよりご確認ください。

哲学科で出会う問い

こんなテーマの問いを追求できます!

CONTENTS

コース紹介

-

西洋哲学・日本思想コース【2026年度以降入学生適用】※1

「〈真実〉は一つなのか」「人間はどこまで自由か」「しあわせとはなにか」「かわいいときれいの違いって」「芸術とはなにか」「言葉で人はわかりあえるか」「人生の意味とは」。人間と世界に関係するさまざまな哲学的問題について、古今東西の哲学者・思想家がどのように考え、答えてきたのかを幅広く学べるコースです。ソクラテスやプラトン、カントやニーチェといった西洋の哲学者たちから、西田幾多郎、鈴木大拙、西谷啓治など日本の思想家たちまで、多くの先人たちの思索を手がかりに考察を深めます。

※1 旧 哲学・西洋思想コース【2025年度以前入学生適用】 -

心理学・人間関係学コース

「人間のこころってなんだろう」「コンプレックスはどこから来るのか」「私の夢を作っているのはだれなのか」「友だちは必要か」「人を愛するとはどういうことか」「いじめはなくならないのだろうか」。哲学が扱うさまざまなテーマのなかでも、とくに人間の心や人間関係についての理論と考え方を学ぶコースです。フロイトやユング、アドラー、フロム、フランクルなど、人間心理を探究した人たち(おもに現代の心理学者)の考え方を手がかりに学びを進めます。

-

倫理学・社会思想コース【2026年度以降入学生適用】※2

「〈よく生きる〉とはどういうことか」「人間の尊厳とは」「動物にも権利を認めるべきか」「反出生主義とはどういう思想か」「受精卵はいつ〈人間〉になるのか」「安楽死を認めてよいのか」「正義とはなにか」「不平等はどこまで許されるべきか」「公共性とは」。哲学が扱うさまざまなテーマのなかでも、とくに社会一般の善悪や利害にかかわる倫理と思想について学ぶコースです。ベンサムやJ. S. ミル、カントやレヴィナスなどの倫理学の古典を読み、ロールズやサンデルらの扱う現代社会の諸問題について哲学的に考察します。

※2 旧 倫理学・公共哲学コース【2025年度以前入学生適用】 -

宗教学・死生学コース

「困った時に神様お願い!と祈る時、何をしているのか」「なぜ宗教は戦争を引き起こすのか」「日本人は無宗教か」「人は死んでも天国から見守っていてくれるのか」。そもそも「宗教とは何か」「神は存在するのか」「信じるとは何か」「死とは何か」「生きる意味は何か」。哲学が扱うさまざまなテーマのなかでも、「神」や「仏」、人間が制御することのできない「死」など、自分を超えたものと自分との関係に重点を置いて学ぶコースです。ショーペンハウアーやキェルケゴール、ハイデッガーやエリアーデといった死と生をめぐる哲学・宗教学の文献に学び、現代人が抱えるさまざまな問題を多角的に考えます。

学生の声

問いをもつこと、 興味をもつこと。 そして、突き詰めていく。

小さい頃から仏教に触れ、高校時代の倫理の授業で哲学者の思想を学び、さらに哲学や仏教を深掘りしたいと考えていました。実際の学びの中で印象に残っているのは「哲学科演習」の授業です。レジュメや参考文献を読み、学生が中心になって意見交換を行うため、さまざまな考え方が聞けて参考になり、自分の考えを深めていくことができました。 問いをもつこと、興味をもつことこそが哲学の主題でもあると思います。そのために情報を得るためのアンテナを張り、日常や現代社会から感じることを突き詰めて考えていきたいと思います。また学内では、障がい学生サポートの活動などにも参加するなど、多くの人と関わることを意識しています。

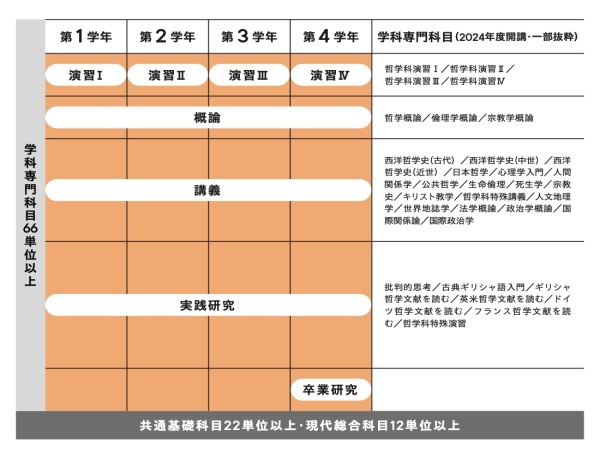

カリキュラム

-

1年次

自分の成長を しっかり感じる

少人数ゼミの「哲学科演習Ⅰ」では、テキストを読みレジュメをまとめ、発表、議論までを行います。大学での学びに慣れていない中での準備は大変なこともありますが、自身の学ぶ力が養われていることを実感できます。また「哲学概論」「倫理学概論」「宗教学概論」などでは、それぞれの学問が扱う問題の枠組みを理解します。 -

2年次

外国語文献を読み解き、読解力の向上をめざす

4つのコースから興味のある分野を選択し、さらに専門的に学びます。各コースに設置された「哲学科演習Ⅱ」では、外国語文献を読む専門的研究をスタートさせ、読み解きながら、課題を発見、その解明に取り組みます。また実践研究として「ドイツ哲学文献を読む」「フランス哲学文献を読む」などでは、哲学の文献を原語で読み、翻訳書だけでは得られない深い理解をめざします。 -

3年次

先輩の学びを参考に ゼミを選択する

第3学年と第4学年を通して開講される「哲学科演習Ⅲ」のゼミを、各自の関心にしたがい選択します。卒業論文の執筆を行う場でもあるので、各ゼミの先輩の研究テーマや研究方法を参考に学ぶことができます。また「哲学科特殊演習」ではさまざまな哲学のテキストを正確に読み込むスキルを修得し、以降の研究につなげます。 -

4年次

指導教員、仲間とともに 卒業論文を完成させる

ゼミの指導教員とともに、卒業論文におよそ1年間をかけて取り組みます。卒業論文の制作にあたり、自身の研究をゼミで発表し学生どうしでのディスカッションを実施するなど、さまざまな視点から自身の研究を見つめ完成させていきます。また、文献探索や調査には膨大な準備と時間が必要となるため、計画的な学びを遂行できる力が身につきます。

授業ピックアップ

生命倫理

医療や生死の問題を巡る行動について学ぶ

生命倫理が扱う諸問題の経緯と現状、解決の道筋を説明できるようになることを学びます。高度な先端医療や生死がかかった重篤なケースからちょっとした体の不調まで、「何をなすべきか」の視点を考察していきます。

学生Voice

医療とは何か?を身近なこととして問う治療する側と受ける側のモラルに関心があり受講しました。医療技術や生命に関わる倫理的な諸問題について、具体的な数字や映像資料を用い、身近なことだということを感じながら学ぶことができます。

- 文学部 哲学科 第2学年 岡田 隆太郎さん

人間関係学

人との関わりあいの重要性について、心理学的な理解を深める

人間関係に関して、生まれる前から大人になるまでの発達的な視点からアプローチし、心理学的な理解を深めていきます。さらに人との関わりにおいて、困難を抱える精神的な不調・失調について学びます。不調から明らかにされるこころのありようを臨床心理学的に理解することをめざしていきます。