Faculty of Letters

文学部

Department of History 歴史学科

歴史を「自分の視点」でとらえ直し、

物事の「本質」を見極める力を。

これまでに学んできた歴史は人間がたどった道のりのほんの一部分であり、文献や史料を読み解けば、さまざまな出来事が浮かびあがります。歴史をとらえ直し、自分の視点であらためて考察していくのが歴史学。第2学年からは4コースに分かれ、新たな学びが始まります。大谷大学が収蔵する豊富な史料や貴重な文化財を活用し、日本、世界、そして京都とあらゆる領域での研究を進めます。

Features 学科の特徴

-

確かな史料読解力を身につけて自分の興味あるテーマを研究

POINT01

大学で学ぶ歴史学のポイントは、「史料を読んでそこから何を読み取るか」。歴史学科ではまず、日本史なら古文書、中国史なら古典籍といった古い時代の文献を読む力を身につけることからはじめ、そこから「考察する力」を徐々に養っていくことができます。

-

史跡や文化財の宝庫!

京都の地で生きた学問にふれるPOINT02

世界遺産を含む神社仏閣が多く点在する京都。地の利を生かし、フィールドワークを中心とした授業が豊富なことも歴史学科の特徴です。祇園祭や葵祭などの年中行事や二条城などの史跡を実際に訪れ、この地に連綿と受け継がれてきた“歴史”をリアルに感じることができます。

-

重要文化財10点を所蔵する学内の博物館で本物の史料にふれる

POINT03

博物館学課程を履修している学生自らが、博物館の展示企画や展示ガイドを行う「実習生展」。下調べや準備を入念に行い、来館者に対して展示品の魅力をわかりやすく解説します。重要文化財10点を含む貴重な史料にふれながら、博物館学芸員の仕事には一体どんな能力が求められているのか、総合的に学ぶことができます。

歴史学科で出会う問い

こんなテーマの問いを追求できます!

CONTENTS

コース紹介

-

日本史コース

平安時代の貴族の生活、戦国武将の生き方、幕末の志士がめざした日本の未来像など、古代から現代までを研究対象とします。歴史研究の基礎となる史料を読み解き、歴史上の課題に迫り、自分なりの仮説を立て新しい解釈を探ります。

-

世界史コース

世界史を知ることは、日本をより深く理解することにもなります。『三国志』などアジアを中心とした豊かな研究実績をもつ大谷大学の伝統に基づき、西洋などの地域も視野に入れながら、幅広い視点から歴史を見ることをめざします。

-

歴史ミュージアムコース

過去を現代に伝える書物、仏像、石碑や絵画などのさまざまな文化財を学ぶことで、より詳細に歴史を見つめることができます。文化財を調査・展示する実習を通して研究し、博物館学芸員に必要な能力を養うこともできます。

-

京都探究コース

史跡や文化財の宝庫・京都で学べる強みを生かし、祇園祭や葵祭などの年中行事、平安京や二条城などの史跡を実際に訪れ、見て、聞いて、体験することで歴史を学びます。新たな文化や伝統を創造し、世界に発信する力も養います。

学生の声

整った環境で 自分の学びを 探めていける。

日本史、特に戦国時代が好きで歴史学科に進学しました。オープンキャンパスに参加し、大学の雰囲気や立地、充実した施設、少人数制教育に魅力を感じました。学生同士とのコミュニケーションが取りやすく、先生も学生一人ひとりに対して親身になって接してくれるのが、大谷大学の特徴です。 英語の勉強など自分の興味にあることを突き詰めて取り組んでおり、在学中に留学をしたいとも考えているので、TOEICや英会話などに挑戦しています。また、日々ニュースなどを見て見聞を深めていくことも意識しています。将来、自分にやりたいことを明確にして実現するため、積極的に行動を起こして大学生活を送っていきたいと考えています。

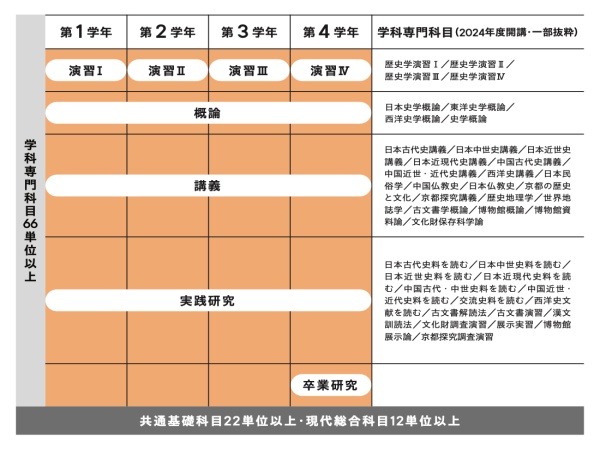

カリキュラム

-

1年次

これまでの“歴史”に 対する考え方を改める

高校までの“教わる・覚える”歴史から“みずから学ぶ・考察する”歴史へと、考え方を改めます。「歴史学演習Ⅰ」では、大学で学ぶ歴史の導入となるさまざまな内容を学びながら、フィールドワークを実施します。他にも、古文書・漢文を読解するための基礎力を身につける授業を開講するなど、大学での学びの基礎を固めます。 -

2年次

“勉強”から“研究”へ 新たな学びのスタート

“勉強”から“研究”に進むための1年間です。「歴史学演習Ⅱ」では、自分でテーマを設定し、本や論文を読み、まとめて発表します。これを繰り返すことで、歴史研究の方法を体験的に学びます。また、「東洋史学概論」などの授業では幅広い地域の歴史を学び、自分が研究の中心に置く地域・時代を、他の地域・時代と比較しながら考察します。 -

3年次

試行錯誤を繰り返し、専門的な力を伸ばす

専門の講義や史料講読の授業で、本格的な歴史研究を進めていくための力を修得します。また大学院と共通となっている、より高度な内容の科目の履修も可能です。「歴史学演習Ⅲ」では、自分のテーマについてより深く、史料にまでさかのぼった内容の発表をめざします。試行錯誤を繰り返し、卒業論文で取り扱うテーマを設定していきます。 -

4年次

友人たちと助けあい、大学の学びを完成させる

卒業論文は自らテーマを設定し、先行研究や史料を読み解き、考察を加えて説得力のある結論を導き出すという多くの過程を経て完成します。これまでの4年間のさまざまな学びの集大成であり、実社会に出てから活躍するためのトレーニングにもなります。友人たちと競いあい、助けあいながら、卒業論文に全力をかけて取り組みます。

授業ピックアップ

歴史学演習Ⅲ

「歴史」を創造する方法を学び、「私」が拠って立つところを考える

安土桃山から幕末維新の時代に展開した政治・経済・文化についての幅広い視座を学修します。ある事件や出来事に対する微細な観察力をもって「歴史」に対峙し、その根拠となる史料にまで尋ねて「対話」をしていきます。

京都探究調査演習2

京都の寺社を散策し、その歴史と景観を訪ねる

京都がどのようにして現在のような都市景観になってきたのかを、寺院や神社へ足を運び学びます。特に昔の絵図などと見比べながら、現在の建物の配置・形状や周辺の景観などをよく観察し、その歴史を探る能力を養います。

ゼミ生Voice

小さい頃から坂本龍馬が好きで歴史学科に入学し、特に江戸時代に生きた人物たちの生活や文化を学びたいと思い、日本近世史のゼミを選びました。ゼミでは、江戸時代の京都とはどのようなところで、人々はどのような思いで暮らしていたのかを研究。京都を歴史的に捉え直しその原風景を再構成したり、過去に起こった出来事について考えることで、現在を客観視でき、未来を構想できます。- 文学部 歴史学科 2024年度卒業 樋口 愛菜さん