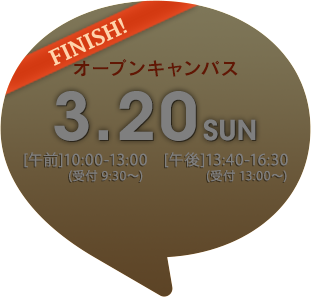

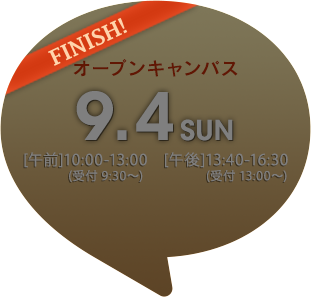

2022年9月4日オープンキャンパス 詳細情報

オープンキャンパスは「Realな大学生活」をイメージできるチャンス!

大谷大学のオープンキャンパスでは、大学説明会を始め、入試対策、ミニ講義、個別相談など、みなさんの「聞きたい!」「知りたい!」が体験できるプログラムを多く用意しています。

※大谷大学では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しております。

大谷大学の感染症対策について

-

DMを持って、オープンキャンパスへGO♪

おうちにDMが届いた方には、素敵なプレゼントをさしあげます。

1回のみの特別プログラム紹介

人間学 ミニ講義

- 時間

- 13:00-13:30

- 場所

- 慶聞館2階 K206教室

- テーマ

- 人間学って何を学ぶの?

今から約2500年前、インドにお生まれになったお釈迦さまは、生まれてすぐに七歩歩いて、右手で天を、左手で地を指し、発した言葉「天上天下唯我独尊」はよく知られています。この「唯我独尊」とはどういう意味なのかを現代社会を生きる私たちの課題として考えます。

人間学のお申込みは、オープンキャンパスの事前申込をしている方が対象です。

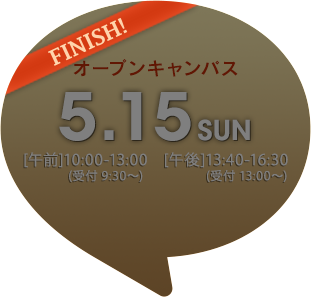

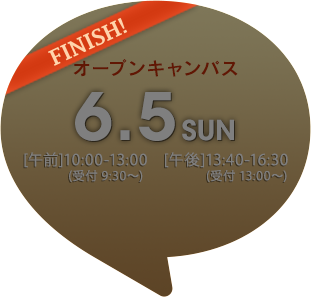

オープンキャンパスが終了しましたので、申込みを締め切らせていただきました。

午前の部/午後の部 共通のプログラム紹介

-

大学説明会(学部・学科紹介など)

過去の「大学説明会」の様子 - 時間

- (午前の部)10:00-10:30

(午後の部)13:40-14:10

- 場所

- 講堂・多目的ホール

大谷大学の学部・学科や学びの概要についてご説明します。

入試対策(入試制度紹介)

- 時間

- (午前の部)10:40-10:55

(午後の部)14:20-14:35

- 場所

- 講堂

2023年度の入試制度全般についてご説明いたします。

入試対策(AO・公募制推薦入試対策講義)

- 時間

- (午前の部)12:30-12:50

(午後の部)16:10-16:30

- 場所

- 講堂

AO(アドミッション・オフィス)入試、公募制推薦入試に関する対策講義を行います。

-

学部・学科別相談&ミニ講義(全学部・学科開講)

過去の「社会学部コミュニティデザイン学科 ミニ講義」の様子 学部・学科の学びの内容について、先生に個別に相談することができます。

また、普段、大学の授業は 1コマ90分ですが、今回は30〜60分に短縮したミニ講義を個別相談と同じ教室で行います。谷大生になった気分で本学の授業を受けてみてください。 -

個別相談コーナー

過去の「個別相談コーナー」の様子 - 時間

- (午前の部)10:00-13:00

(午後の部)13:40-16:30

- 場所

- [入試相談]

慶聞館1階 学生ロビー

[なんでも相談]

慶聞館1階 学生ロビー

【入試相談/なんでも相談】

学生生活の不安や疑問を個別に相談できます。大学での学びや入試の相談などあらゆる質問に答えます。じっくり聞いて不安や疑問を解消しましょう!

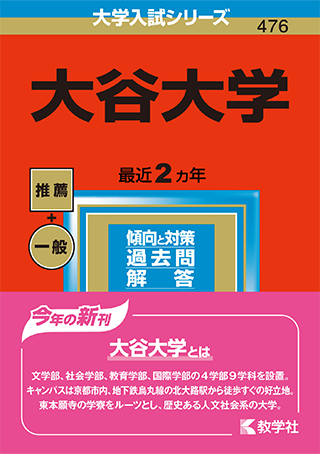

2023年度版「大谷大学赤本」復刊!

学部・学科の個別相談、もしくは入試相談・なんでも相談の「相談ブース」に参加された方で、希望する受験生には赤本をプレゼントします。ぜひ、相談ブースをご利用ください。

2023年度版「大谷大学赤本」 -

在学生にきく国際交流コーナー

過去の「在学生にきく国際交流コーナー」の様子 - 時間

- (午前の部)10:00-13:00

(午後の部)13:40-16:30

- 場所

- 慶聞館1階 GLOBAL SQUARE

留学生との交流や異文化に興味がある方にお勧めです!GLOBAL SQUAREの学生スタッフや留学生とお話しませんか?

※ GLOBAL SQUARE(語学学習支援室)の見学も可能です。 -

学生コミュニケーションブース

過去の「学生コミュニケーションブース」の様子 - 時間

- (午前の部)10:00-13:00

(午後の部)13:40-16:30

- 場所

- 慶聞館1階 学生ロビー

オープンキャンパスに参加する醍醐味は、在学生の話を直接聞くことができること!

「学生コミュニケーションブース」では、大谷大学での学生生活について、在学生から直接聞くことができます。不安や疑問に思っていることを先輩に聞いて解消してください。 -

キャンパス見学ツアー

過去の「キャンパス見学ツアー」の様子 - 集合場所

- 慶聞館1階 学生ロビー

(学生コミュニケーションブース)

在学生が学内を案内する「キャンパス見学ツアー」を実施します。参加を希望する方は学生コミュニケーションブースに集合してください。

-

施設見学

大谷大学 図書館 - 時間

- 10:00-16:30

- 場所

- 【慶聞館】

1階:GLOBAL SQUARE(語学学習支援室)

【響流館】

1階:博物館

B2〜2階:図書館(見学は1〜2階)

3階:総合研究室

大谷大学にある一部施設を開放しています。

※ 施設によっては閉館・閉室している場合があります。

ミニ講義・詳細内容

-

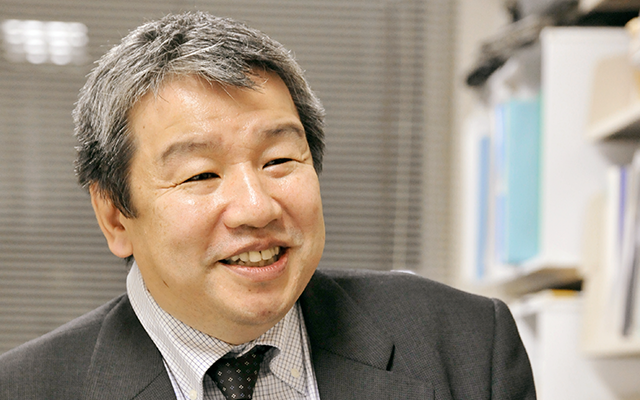

文学部 仏教学科

三宅 伸一郎 教授 - 場所

- 慶聞館2階 K212教室

- テーマ

- 異端のボン・異端の法

––––ボン教僧の動物供犠批判––––

東北チベット・アムド東部を拠点とし活動したチャントゥル=ナムカ・ギャルツェン(1770–1833)に対する研究は、彼のボン教相承史上に於ける位置に比して未進捗である。本講では、彼による「動物供犠」批判のチベット語テキストを実際に読みながら、彼の思想の特徴を、そこに一貫する「ボン・法同一思想」に着目して考察したい。

-

文学部 哲学科

渡辺 啓真 教授 - 場所

- 慶聞館2階 K203教室

- 講師

- 渡辺 啓真 教授

- テーマ

- 哲学の実験をしてみよう

ものごとを徹底的に考えようとすると、現実にはありえないこととか、してはいけないことについても考える必要があります。哲学では、さまざまな思考実験を考案することによって、現実には実験できないような可能性を考え、自分や世界についての見晴らしを広げてきました。この授業では、みなさんにもそれを体験してもらいたいと思います。

-

文学部 歴史学科

宮﨑 健司 教授 - 場所

- 慶聞館2階 K205教室

- 講師

- 宮﨑 健司 教授

- テーマ

- 天平文化の光と影

-名もなき人々のくらしと悲哀-

約1300年前、奈良時代の国際性豊かで華やかな文化は、天平文化と称されました。今日、東大寺の正倉院宝物としてその一端が伝わります。一方、そこには名もなき人々のくらしも垣間見ることができます。

ミニ講義では、奇跡的に残った当時の古文書、正倉院文書を紐解き、名もなき人々の暮らしを紹介したいと思います。 -

国際学部 国際文化学科

渡部 洋 教授 - 場所

- 慶聞館1階 K101教室

- 講師

- 渡部 洋 教授

- テーマ

- 「は」と「が」と中国語の自然表現

日本語の助詞「は」と「が」が中国語ではどのように表現されるのか、そしてそれは中国語の自然現象の表現にどのように反映しているのかを分かりやすく述べる。

講義のながれとしては、日本の桃太郎の出だしの部分を取り上げて「は」と「が」の違いを述べ、次に中国語ではその部分がどのような特徴を持った表現になるのかを例文を使って解説する。そしてその結果、そうした特徴ある表現が自然現象の表現にどのように活かされているのかを述べる。

-

社会学部(現代社会学科・コミュニティデザイン学科 合同開催)

左:野村 明宏 教授/右:平尾 良治 教授 - 場所

- 慶聞館1階 K102

【現代社会学科】

- 講師

- 野村 明宏 教授

- テーマ

- 「結局のところ、社会学ってどんな学問なの?」という声に応えるためのミニ講義

「社会学って、社会の具体的なことをいろいろ取り上げるけれど、結局のところ、どんな学問なの?」という疑問は、よく耳にするものです。しかも、その素朴な問いは社会学にとって本質的な問いでもあります。本講義では、社会学の考え方のエッセンスを抽出しながら、社会学的な世の中の読み解き方を紹介していきたいと思います。

【コミュニティデザイン学科】

- 講師

- 平尾 良治 教授

- テーマ

- 「水平のつながり」を基盤にした

福祉のまちづくり

日本社会は1980年以降、市場の自由競争による「小さな政府」づくりをすすめました。その結果、格差は広がり、貧困・生活問題は深刻化し、凄惨な事件が起きています。これを解決するために「つながり」を基盤にした地域福祉活動が広がっています。ここでは滋賀県の事例からこれからの「まちづくりのあり方」を展望します。

-

文学部 真宗学科

藤原 正寿 准教授 - 場所

- 慶聞館2階 K213教室

- テーマ

- 真宗学って何を学ぶの?

仏教の基本的学びの意義、なかでも親鸞という人物が「浄土真宗」という意味として確かめた仏教とは、どのようなことなのかを尋ねます。

また、真宗学とは何を学ぶことなのかを親鸞の著作の言葉を紹介しながら、一緒に確かめます。 -

文学部 文学科

安藤 香苗 講師 - 場所

- 慶聞館2階 K202教室

- 講師

- 安藤 香苗 講師

- テーマ

- 「物語論」入門

私たちの身の回りには「物語」が溢れています。その物語の設計図——つまりどのように、どんな技法を使って物語を語るのか、について注目するのが「物語論(ナラトロジー)」という理論です。今回は皆さんもよくご存知の小説の冒頭を取り上げながら、小説の面白さを生み出すレシピを読み解いてみたいと思います。

-

教育学部 教育学科初等教育コース

森田 裕之 教授 - 場所

- 慶聞館2階 K214教室

- 講師

- 森田 裕之 教授

- テーマ

- 絵本のなかの子どもたち

私たちはだれでも、かつては子どもでした。しかし、成長した大人の多くは、かつて子どもであった自分がどんなに多様に生きていたかをすっかり忘れてしまいます。そして、子どもの成長ばかりに気をとられ、子どもを単に指導の対象としてしか見なくなります。この授業では、子どもを生き生きと描いた絵本を通して、子どもの生の多様性について考えたいと思います。

-

教育学部 教育学科幼児教育コース

木塚 勝豊 准教授 - 場所

- 慶聞館2階 K204教室

- テーマ

- 子どもたちの「生きにくさ」を考える

コロナ禍の現代社会において、大人たちの「生きにくさ」の影響を受ける子どもたちの「生きにくさ」が見えてこない。今を生きる子ども(ひょっとしたら、来訪される高校生で成人している大人もいるだろう)の閉塞感や焦燥感は何からもたらされるのだろうか?子どもの「生きにくさ」のうち1つでも気付くことが出来る機会としたい。

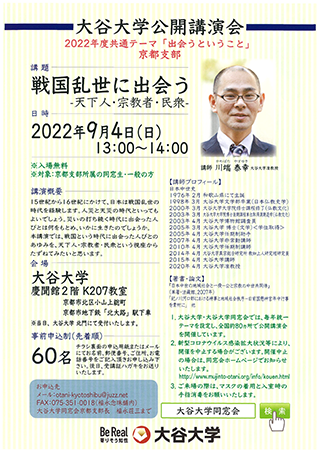

同日特別イベント紹介

大谷大学公開講演会

2022年度共通テーマ「出会うということ」

京都支部

※入場無料/事前申込制(高校生 先着20名様)

- 受付

- 大谷大学 北門

- 時間

- 13:00-14:00

- 会場

- 慶聞館2階 K207教室

- テーマ

- 戦国乱世に出会う

—天下人・宗教者・民衆—

15世紀から16世紀にかけて、日本は戦国乱世の時代を経験します。人災と天災の時代といってもよいでしょう。災いの打ち続く時代に出会った人びとは何をもとめ、いかに生きたのでしょうか。

本講演では、戦国という時代に出会った人びとのあゆみを、天下人・宗教者・民衆という視座からたずねてみたいと思います。

お申込方法

(A) メールでのお申込み

メール本文に、〈お名前・郵便番号・ご住所・お電話番号〉をご入力の上、下記お申込先宛に送信してください。

(B)FAXでのお申込み

下のボタンより「大谷大学公開講演会(京都支部)チラシ」(PDF)をダウンロードし、2ページ目の申込用紙に必要事項をご記入の上、下記お申込先宛に送信してください。

どちらの場合も、後日、受講証ハガキをお送りいたします。

- 申込先

- (メール)otani-kyotoshibu@juzz.net

(FAX)075-351-0018(福永念珠舗内)

大谷大学同窓会京都支部長 福永荘三まで

チラシ

ムービーオープンキャンパス・セレクション

施設紹介

キャンパス見学ツアー

福利厚生施設紹介【学内食堂・CAFE・コンビニ】

体育施設【湖西キャンパスグラウンド】

9月4日(日)オープンキャンパスの入場制限について

・申込者ご本人

・付添者1名まで

ご理解の上、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ご不明点やご質問がある場合は、

大谷大学入学センター

直通電話:075-411-8114

E-mail:nyushi-c@sec.otani.ac.jp

までお問合せください。

※掲載内容は2022年5⽉23⽇(月)時点の情報です。

新型コロナウイルス

大谷大学の感染症対策について

大谷大学では、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、来場型イベントにおいて次の通り対策をしております。

ご理解・ご協力をお願いします。

感染症拡大予防対策

- 各イベントは「完全事前申込制」とし、イベントごとに事前申込フォームを設置します。

- 3密を避けるため、入構制限をかけさせていただきます。想定数になりましたら事前申込ができなくなりますので、ご了承ください。

- 大学入構時に検温を実施します。またその際に、来場者全員に健康観察シートを配付しますので、記入にご協力ください。

- 各所に手指消毒液を設置しています。

- スタッフは、マスクを着用して対応します。

- 各会場では密集を避けるため、スタッフが誘導します。

- 個別相談コーナーや教室では、飛沫防止のためパーテーションを設置しています。

参加者へのお願い

-

1. 最小限の人数

必ず事前申込のうえ、イベント当日は最小限の人数でご来場ください。 -

2. マスクの着用

必ずマスク着用のうえ、ご来場ください。マスクをお持ちでない方は申し出てください。 -

3. 手指の消毒

各所に消毒液を設置しています。入館・退館時には必ず手指の消毒をお願いします。 -

4. 検温の実施

大学入構時に検温を実施します。また「健康観察シート」への記入にご協力ください。 -

5. スタッフが誘導

ソーシャルディスタンス確保のため、着席に関してスタッフが誘導します。スタッフの指示に従っていただきますよう、お願いします。 -

6. ご参加のお断り

[次の場合は当日の参加を見合わせてください]

(1)新型コロナウイルスの感染者、濃厚接触者である場合

(2)来場者本人が発熱、咳、喉の痛み、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、味覚・嗅覚の異常等がある場合

(3)過去2週間以内に、同居している者で医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われ、かつ、その疑いが否定されないまま症状が続いている者がいる場合

(4)過去2週間以内に、来場者本人が政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等の在住者との濃厚接触(1m程度以内で15分以上接触)がある場合