大谷大学真宗総合研究所東京分室 公開シンポジウム 開催のお知らせ

「書くこと」を通して宗教と社会を考える

—語りえないものを「書くこと」の意義に着目して—

大谷大学真宗総合研究所東京分室(所在:東京都文京区湯島)は、本学が社会に対して責任を有する研究分野において、若手研究者に研究機会と環境を提供しています。「現代と自分がどうかかわるか」「現代において自分はどう生きていくか」を根幹とした研究テーマを持ち、一般の方々に理解される言葉で語ることのできる次代の研究者の育成をはかっています。

現在の真宗総合研究所東京分室では、人類にとって根本的な問いであり続ける、「どう生きるのか?」「どう死ぬのか?」という問題を主軸とし、宗教というフィルターを通して、社会に存在する、もしくは存在した様々な価値観の構造を明らかにすることを目指しており、当該研究の活動の一環として、この度公開シンポジウムを開催することといたしました。

つきましては、本イベント情報を紙面等に掲載いただき、告知にご協力いただきたくお願い申し上げます。

開催概要

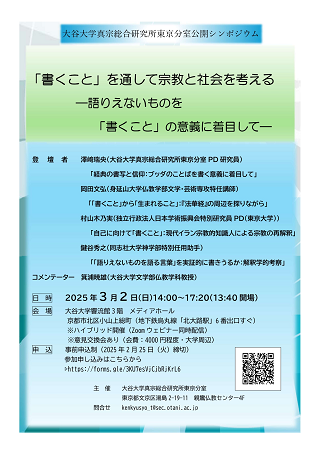

「書くこと」を通して宗教と社会を考える—語りえないものを「書くこと」の意義に着目して—

- 日時:2025年3月2日(日)14:00~17:20

- 会場:大谷大学 響流館3階 メディアホール

(地下鉄北大路駅下車 6番出口から徒歩すぐ) - 開催方法:対面・オンライン(zoom)のハイブリッド開催

※事前申込制【2月25日(火)締め切り】

公開シンポジウム概要

本シンポジウムでは、「書くこと」に焦点を当てて、宗教と社会のあり様を再考します。「書くこと」は、宗教において多様な意味合いを持ちます。仏教では、老病死の苦しみを課題とした釈迦の「ことば」が経典となり、とりわけ大乗経典では経巻の書写が推奨され、仏陀の「ことば」を「書くこと」に意識が向けられていきました。イスラム教では、「イラン革命のイデオローグ」とされた宗教的知識人アリー・シャリーアティー(1933–1977)が「書くこと」は孤独や痛みの境地の中で自己と向き合い語ることと述べ、書くことを通して文化「伝統」を超えうる言葉の連鎖を生み出しました。また聖書の解釈学では、ガダマー(1900–2002)やリクール(1913–2005)が、読み手が自己の文脈においてテクストを解釈し、さらにテクストに参与していくことに着目しています。今回、「書くこと」がどのように宗教や社会と関係しているのかを問いとして、とりわけ宗教的な「ことば」を「書くこと」がどのような営みなのか、さらには、いかなる場合に宗教的な行為となるのかについて議論を重ねていきます。語りえないものを、文字で「書くこと」の意義に着目することで、このような問いの解像度を上げることが本シンポジウムの目的です。

登壇者

- 岡田 文弘(仏教学)

身延山大学 仏教学部 文学・芸術専攻 特任講師 - 村山 木乃実(文学・宗教学)

独立行政法人日本学術振興会 特別研究員PD(東京大学) - 鍵谷 秀之(神学)

同志社大学神学部特別任用助手 - 澤﨑 瑞央(仏教学)

大谷大学真宗総合研究所東京分室PD研究員

コメンテーター

- 箕浦 暁雄(仏教学)

大谷大学文学部仏教学科教授

お問い合わせ

報道関係者の皆さまからのお問合せ先

大谷大学入学センター(広報)

- 入学センター

-

- TEL

- 075-411-8114

-

- 住所

- 〒603-8143

京都市北区小山上総町