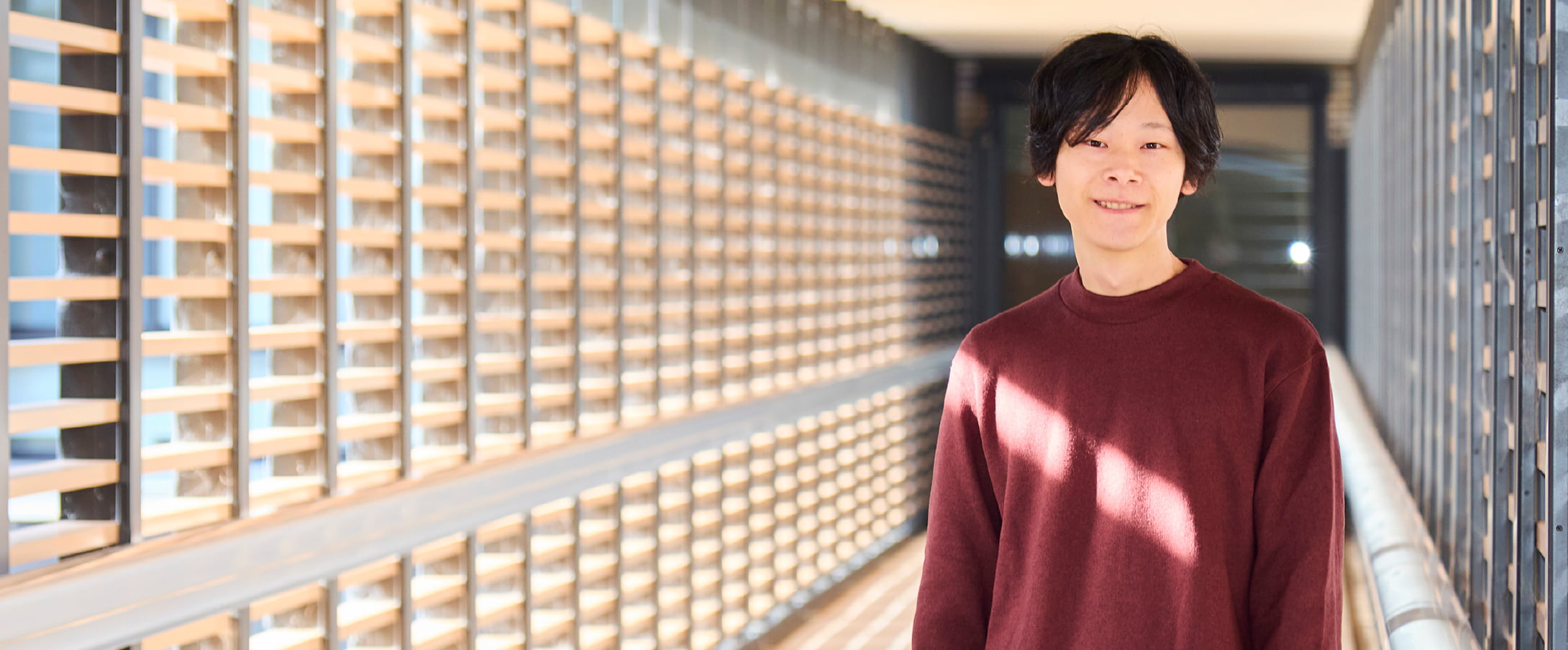

アカデミックな学びの拠点として

大幅にパワーアップした総合研究室

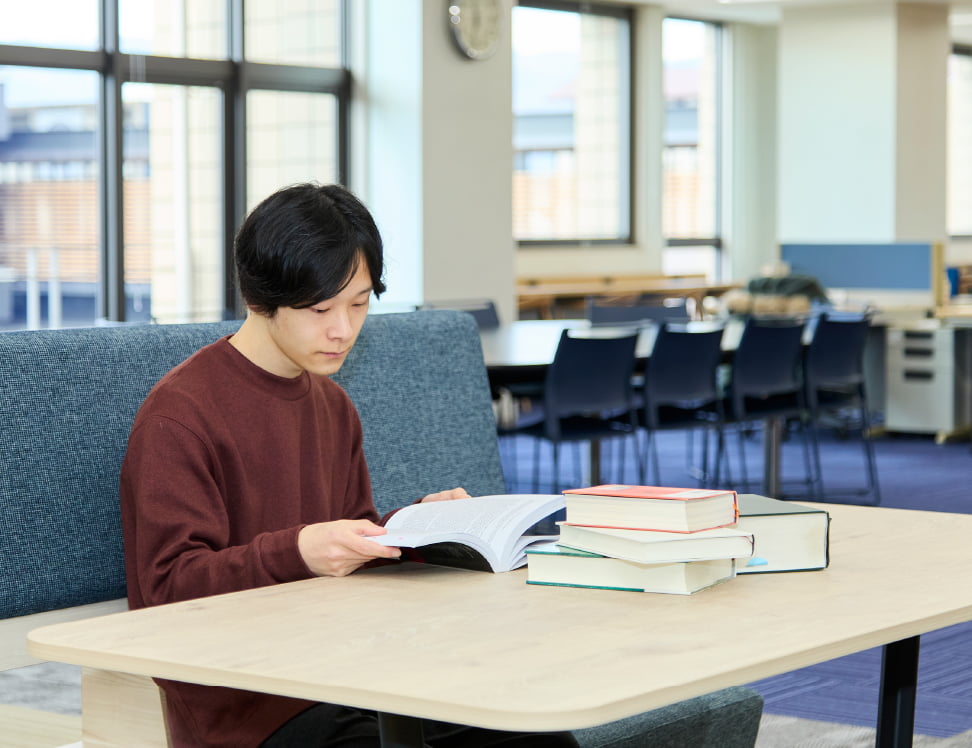

総合研究室は今秋リニューアルされて、内装や備品も刷新されました。それに伴って居心地の良さや機能性、人々の流動性も向上しました。私自身、リニューアル前は月に1~2回ほどの利用でしたが、今では週に2~3回ほど利用しています。個人的に日々助かっているのは、重たい辞書や一次資料を持ち歩いたりしなくても、総合研究室に来れば必要な書籍をすぐに手に取れるところです。また、部屋中央に新しく設けられたワークショップルームはオープンな空間で誰でも気軽に利用できる場となっており、アカデミックな交流の起点になっています。

常駐されている助教の先生とも距離が近くなって、より相談しやすくなりました。また各学科・研究室から院生・学部生同士が集まってディスカッションやグループワークをしている様子もしばしば見られ、以前にも増して活気の溢れる空間になりました。コロナ禍を経て対人関係や大学での生活環境も疎遠な方へと変化を強いられてきましたが、リニューアルした総合研究室はお互いの顔が見えやすくなり、コロナ禍以前のように賑わう交流の場として再び機能し始めると思います。