まちの居場所

プロジェクト概要

地域の社会福祉施設の皆さんと協働しながら、地域の居場所づくりを進めています。いま地域福祉実践の場面では、「地域共生社会」がひとつのキーワードとなっています。そして、多様な背景を持つ人々が関係を紡ぐ「居場所」づくりも盛んに取り組まれています。ここで目指されるのは地域に暮らす誰もが、ともにケアしあいながら、気づかいあいながら生きる社会です。どのような状況にあっても、住みなれた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、保健、医療、介護のサービスだけではなく「居場所」や「つながり」の活動が必要となるのではないかと考えます。そしてこれは誰か特別な人に限ったことではなく、子どもも大人も、障がいのある人も、ない人も、地域に暮らすすべての人にとって「あったらいいな」と言える場所・活動なのではないでしょうか。 社会福祉法人七野会や金閣学区の皆さんと一緒に「原谷の子どもカフェ」として子どもと高齢者が一緒に過ごす場づくりを行っています。2023年からは、農福連携を通して障がいのある方の社会参加や就労支援を行うB 型事業所「三休」と連携し、「フリーカフェ」や学生企画イベントを実施しています。誰もが参加できる「場」と「活動」をつくり、地域やまちづくりに貢献することを目指し、実践を通じて考えています。

活動内容

「原谷の子どもカフェ」|北区

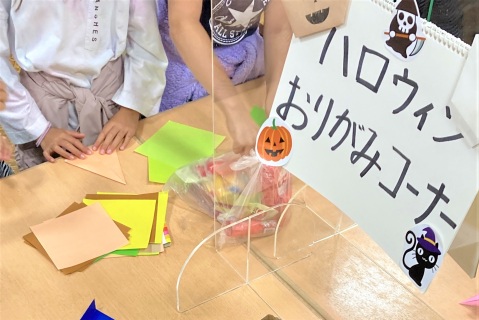

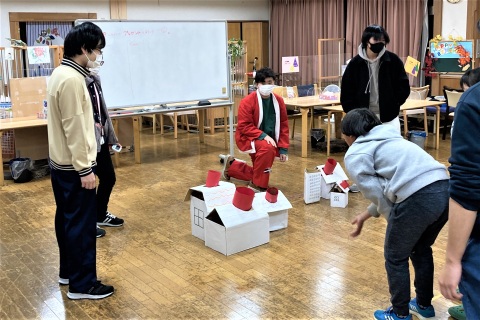

社会福祉法人七野会の皆さん、北区金閣学区の皆さんと一緒に「原谷の子どもカフェ」事業に取り組んでいます。これは、金閣学区原谷地区で月1回開催している子ども食堂プロジェクトです。日頃は高齢者への福祉サービスを提供する七野会が子どもカフェの場を提供し、障害者就労支援事業に取り組むカフェレストラン「ソラシド」と地域の金閣福祉会の皆さんが食事を提供し運営しています。

コロナ禍では実施可能な形態を試行錯誤しながら活動してきましたが、コロナが5類に移行したことも鑑みて、子どもたちへの飲食の提供を再開したり、施設の中でのレクリエーション活動の内容が増えたりと従前の形にまた少し戻すことができました。人と人との交流が制限されていた時間を取り戻すべく、活発に交流しています。この子どもカフェは活動を始めて7年ほどになります。毎回欠かさず参加してくれる子どもたちとはお互いに近況を報告し合うような関係も築くことができました。これからも地域に必要とされるまちの居場所のあり方を考えていきたいと思います。

三休(農業×カフェ×障害福祉×学生)|京田辺市

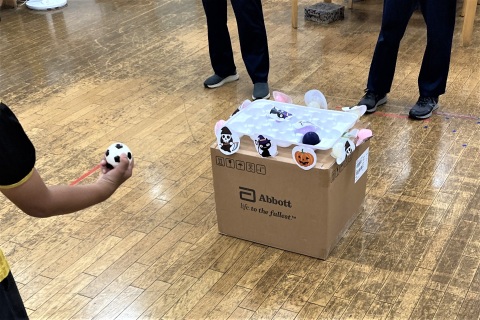

このプロジェクトでは、三休と協働しながら、交流の場づくり、障がいの有無や年齢、性別に関わらないつながりのあり方を検討し、共に生きる社会の実現に向けた課題解決について考えています。

活動実績など

補助金等

SDGs推進事業「ミライ、キフ」

PROFILEプロフィール

-

大原 ゆい

社会学部コミュニティデザイン学科