専門分野【社会学(地域社会学/地域政策)】

社会学部の学生考案「モビリティロゲイニング@京丹後」を開催

【地域交通とモビリティプロジェクト】

【京丹後市と産官学連携】高齢化・クルマ社会の課題解決に取り組む

まずは楽しんで!ゲームを通して公共交通について考えてもらう“きっかけ”作りを

本学は、地域連携活動の一環として京都府京丹後市と連携し、「地域交通とモビリティプロジェクト」に取り組んでいます。高齢化社会や郊外のクルマ社会に伴う移動手段の課題を明確化し、自家用車に依存することの持続可能性を見直すことで、地域全体で今後の交通のあり方について考えることを目的としています。

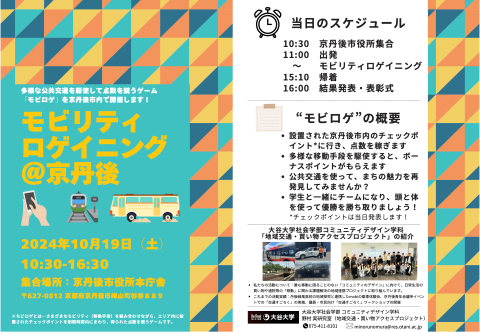

本プロジェクトの第2弾として、10月19日(土)に本学の学生と、京丹後市民や京丹後青年会議所の方々による野外活動ゲーム「モビリティロゲイニング」を実施します。

公共交通の価値の再発見を目指す野外活動ゲーム「モビリティロゲイニング」

「モビリティロゲイニング」とは、大谷大学 社会学部コミュニティデザイン学科の学生が考案したゲームで、多様な交通手段を活用しながら、エリア内に設置されたチェックポイントをできるだけ多くまわり、ポイントを競い合う野外活動ゲームです。ゲームの得点に応じた景品として、地元の特産品や宿泊券等を準備する予定です。

また今回の活動に使用するデジタルイラストマップアプリ「ambula map」は、運営する株式会社コギト(京都市)と協力し、これまで大学周辺のバリアフリーマップの作成の活動等を行ってきました。

今後も地域社会との産官学連携を通して、持続可能な交通手段の推進に努めてまいります。つきましては、ご多用のところと存じますが、取材賜りますよう、お願い申しあげます。

※詳細、また取材等をご希望の場合は、添付のPDFをご確認ください。

開催概要

- 実施内容:学生による「モビリティロゲイニング」

- 目的:京丹後市内の移動手段を実際に活用し、自家用車にはない公共交通の価値を再発見すること

- 実施日時:2024年10月19日(土)10:30~16:30

- 集合::京丹後市役所本庁舎(京都府京丹後市峰山町杉谷889)

- 参加学生:15名

- 参加者:京丹後市民、京丹後青年会議所の方々

京丹後市における「地域交通とモビリティプロジェクト」実施背景

本プロジェクトにおいて、社会学部コミュニティデザイン学科の開講科目「プロジェクト研究実践」(担当教員:野村実講師)が、京丹後市でのインタビュー調査やフィールドワークを実施しています。

京丹後市内に住む人々の通勤・通学の主な交通手段は「自家用車」が77%を占め、バスや鉄道を利用している人は全体のわずか6%です。自家用車の利用が増加すると公共交通利用者が減少し、結果的に路線の廃止を招く悪循環につながることを踏まえ、地域住民一人ひとりの意識や行動を見直し、交通の問題を考える必要があります。

一方で、学生が行ってきたフィールドワークからは、住民から「公共交通の使い方が分からない」「免許返納後が不安」などの声が聞かれました。そこで本プロジェクトでは「公共交通の利用文化の醸成」を目標に、さまざまな仕掛けづくりに取り組んでいます。

8月18日(日)に「交通すごろく」ワークショップを開催

本プロジェクトの第1弾として、8月18日(日)には学生考案の「交通すごろく」ワークショップを開催し、学生が調査した京丹後市の地域交通の現状報告に続いて、市議会議員などと共に「交通すごろく」を実施いたしました。

市内の地域交通の現状や課題、未来についての活発な意見交換の場となるとともに、実際に行動に移してもらうために「次にどのような仕掛けが必要か」という気づきを得ました。そこで今回、本プロジェクトの第2弾として、物理的な移動を伴う野外活動ゲームとして「モビリティロゲイニング(通称モビロゲ)」を京丹後市内で実施します。

関連リンク

PROFILEプロフィール

-

野村 実 講師 NOMURA Minoru

博士(社会学)