【研究領域・テーマ】 モビリティ/まちづくり/地域交通政策/コミュニティ

イラストマップアプリ「ambula map」を活用した産学連携フィールドワークを実施【地域交通とモビリティプロジェクト】

社会学部の開講科目「プロジェクト研究実践」(担当教員:野村実講師)では、地域連携プロジェクト「地域交通とモビリティプロジェクト」に取り組み、京丹後市など過疎地における高齢者の買い物アクセスなど日常生活の移動に関わる公共交通の課題解決に向けて活動しています。

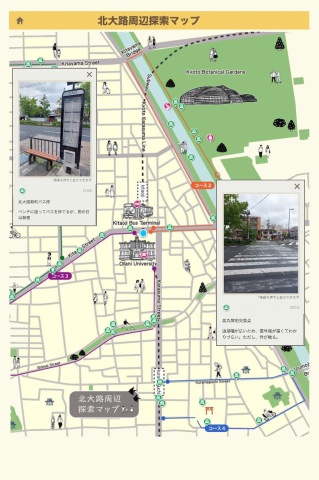

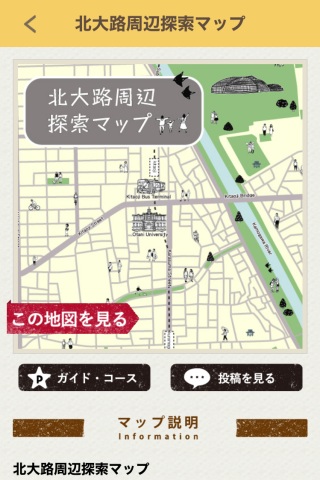

4月24日、スマートフォンやPC上で利用できるデジタルイラストマップアプリ「ambula map(アンブラマップ)」を運営する株式会社コギト(京都市)と協力し、大学周辺のバリアフリーマップ作りをテーマにフィールドワークを行いました。

今後、学生はMaaSデジタルマップの作成など、子どもからお年寄りまで地域に暮らすすべての人に寄り添った交通環境の実現を目指して取り組みを進めていきます。

授業・フィールドワークの様子

ニュートラルになっている情報に主題性を補うのがイラストマップ

取締役兼商品企画プロモーション室室長の臼井伸介さんは、「ニュートラルになっている情報に主題性を補うのがイラストマップです。住民と観光客とでは知っている情報の程度に差があり、必要としている情報も異なります。インターネット上の情報と連携させると交通機関の運行状況が判るようになるなど機能拡張できるのがデジタルの強みです。アプリを作ることが目的ではなく、皆さんの視点で表示する情報に意図やテーマを与え、デジタルマップを使ってまちの課題解決につなげてほしい。」とエールをいただきました。

担当教員の野村実講師は「MaaSはあくまで手段であり、住民のモビリティ(移動性)の確保と向上など、地域の移動・交通環境全体の改善が目的です。今年度のプロジェクトでは、まずは現地でのヒアリングなどを通じて住民の方々の具体的な困りごとを把握していく予定です。その上で、学生には、移動・交通の課題解決に向けた〈しかけ〉の一つとして、たとえばデジタルマップを活用した公共交通利用体験会の企画など、「ambula map」を用いて、ふだん公共交通を使わないような人々も巻き込んだ取り組みのアイデアを出してもらえれば」と述べました。

今回使用した「北大路周辺探索マップ」に、学生が投稿した調査箇所の情報は、「ambula map」アプリからご覧いただけます。

※MaaSとは、Mobility as a Serviceの略称。地域住民や旅行者一人ひとりの移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括して行う統合型デジタルサービスです。

PROFILEプロフィール

-

野村 実 講師 NOMURA Minoru

博士(社会学)