2024年10月 御命日勤行・講話 厳修

「感話」及び「講話」で話された概要を、以下のとおりご紹介します。

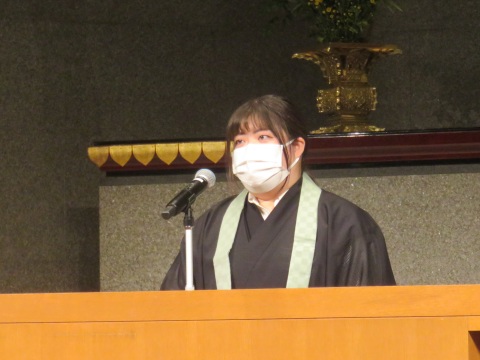

学生による感話の概要

-

大谷大学での学びは、高校とは違い、必修科目を除いて自ら授業を組み、専門性が高い授業を受けることができて、大学生活が充実しています。

そして、東本願寺で行われる講演や法話を聞く機会があった際、法話にでてくる人物や内容が、授業で取り上げられたことの復習のように感じ、内容を理解できることが増えました。また、大谷大学で出会った先輩のお寺の法事をお手伝いさせてもらい、様々な経験をさせていただきました。

大谷大学で半年過ごし、サークル活動や学科での授業を通して新しいご縁に出会いました。これまでは、中学・高校と一貫で、同じ仲間と学校生活を過ごしていたので、新しい環境で様々な場に関わることができ、毎日ワクワクしています。 -

能登地方は2024年1月1日に数千年に一度ともいわれる大地震に遭い、9月21日には数十年に一度といわれる豪雨の被害を受けました。1月の地震では自坊が全壊してしまいましたが、だれも諦めようとはせず、ボランティアの方々の協力により仏事に必要なものを取り出すことができました。しかし、9月の集中豪雨により実家が経営する幼稚園が床上浸水の被害を受けてしまい、その対応に追われ、装束などがしまわれている倉庫の片付けは後回しになっています。

自然の力の前では人間は無力のように感じてしまいます。しかしそのような中でも、人間が持っている力、人との繋がりによって紡がれる縁には驚かされます。県内外からたくさんのボランティアの方々に来ていただきました。

これからも復興への道は程遠く、見通しもたっていません。復興への活動と同時にこの現実をどのように受け止め、考えていかなければならないのか、一緒に考えていただきたいです。

本学教員による講話の概要

モンゴル仏教遺跡を巡って

社会学部コミュニティデザイン学科 松川 節 教授

松川教授は、「19世紀初頭の日本では、仏教を通じて、東アジアや中央アジアの宗教に対する関心が高まり、仏教学者はチベットやモンゴルの仏教に注目した。この時期の研究は、学術的な情報収集や探検報告に重点が置かれていたが、1945年太平洋戦争終結後の日本におけるモンゴル仏教の研究は、現地調査が難しくなり、文献学的研究が主流となっていた」と述べました。

また、現在のモンゴル仏教について、「人口350万人の、過半数が何らかの形で仏教を信仰しており、憲法には「政権は宗教を尊敬し、宗教は政権を尊重する」と記されている。ここでの「宗教」は仏教を指しており、非常に近い存在である」と述べました。

最後に、現在の研究成果の進捗状況をまとめたうえで、「モンゴル仏教の歴史については、いまだ解明するべき課題が残されており、やるべきことは多く残っている」と講話を締めくくられました。