2024年6月 御命日勤行・講話 厳修

「感話」及び「講話」で話された概要を、以下のとおりご紹介します。

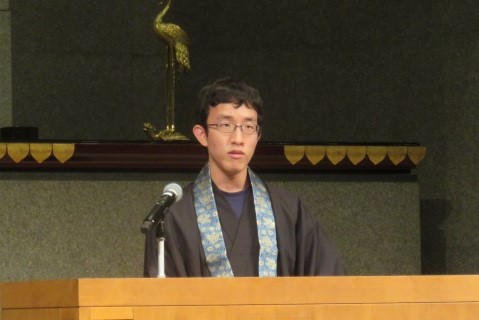

学生による感話の概要

-

テーマ:大谷大学での学び

教育学科初等教育コースで、教育とは何であるのか、様々な子どもがいる学校現場でどのように子ども達と関わりを持つのかについて学ぶことができました。小学校での学校ボランティアの中で、外国から来た子どもに対し、身振り手振りを使ってコミュニケーションをとっていました。最初は、目を合わしてもらえませんでしたが、根気強く続けることで、子どもからコミュニケーションをとってくれるようになりました。

学校ボランティアの活動を通して、高校生の頃までは、教育を受ける側の視点しかもっていませんでしたが、子どもの視点に立ちどのように伝えるかという、教育をする側の視点で物事を考えることができるようになりました。

-

テーマ:大谷大学での学び

国際文化学科英語コミュニケーションコースでの学びでは、プレゼンテーションを英語で行ったり、京都という立地を活かして外国人観光客に英語で会話をしたり、日常や社会で使える英語を身に付けることができました。また、1年間のカナダ留学では、文化の違いに戸惑うこともありましたが、自分自身の成長を感じながら、様々な国籍や多様な価値観に触れることができました。そして、留学を通して、日本について考えることが多くあったことから、現在では、日本のおもてなし文化や比較的安全な治安などの文化的特徴を海外に伝えられるような企業をめざして、就職活動を行っています。

コロナで制限が多い中、大谷大学での学びと留学での学びは、とても充実した時間を与えてくれました。残りの学生生活を大切に過ごし、これまでの経験を活かして社会に貢献していきたいです。

本学教員による講話の概要

死者と生きたサン=テグジュペリ

国際学部国際文化学科 藤田義孝 教授

藤田教授は、「『星の王子さま』の著者として知られるサン=テグジュペリは、子どもと大人をめぐる価値観について、大人社会であるフランスでは異端のような存在であった」と述べ、なぜサン=テグジュペリは他の大人と異なる存在になったのかという問いに対し、「姉と弟との死別、自身の砂漠での遭難において死者の声を聞くという体験を経て「死者と生きた」ことにあるのではないか」と仮説を示しました。

そして、『南方郵便機』や『夜間飛行』、『星の王子さま』などの著書を参照しつつ、「サン=テグジュペリをサン=テグジュペリたらしめた最大の要因は、『星の王子さま』で語られている、砂漠での「ふしぎな小さな声」であり、その呼び声をきっかけに、彼は生と死が地続きであることに気づき、生涯を死者と共に生きたといえるのではないか。『星の王子さま』の「大切なものは目に見えない」という言葉も、死者は目に見えないが、私と共に確かに生きており、その事実は心でしか理解できないということを意味していたのではないか」と締めくくりました。