【事後レポート】2025大阪・関西万博

「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」で開催された『BLUE Challenge 2025』に社会学部 鈴木寿志 教授が登壇

2025年9月16日(火)「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」にてトークセッション 学生と地域が協働した、京都・京丹後での漂着プラスチックごみ調査・清掃活動をもとに成果を発信

大谷大学(所在:京都市北区 学長:一楽 真)の社会学部コミュニティデザイン学科の鈴木寿志教授が、2025年9月16日(火)、2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME」(ZERI JAPAN)にて開催された「BLUE Challenge 2025」に登壇。当日は、「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」をテーマに、ツネイシカムテックス株式会社の坂本裕尚氏、佐賀県政策部の小山由希子氏とともに登壇し、キーノートセッションを行いました。

当日の様子は、【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME YouTube公式チャンネルでご覧いただけます。

講演内容

1.調査・清掃活動

大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科は、2019年から京都府京丹後市の海浜で漂着プラスチックの清掃活動を継続しています。

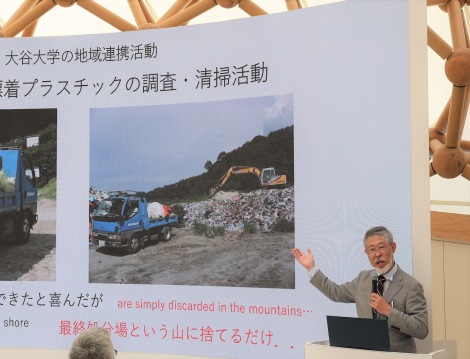

しかし、活動を行う中で、回収したごみが山間部の最終処分場で埋め立てられている事実を知り、「海をきれいにしたとしても山を汚しているのではないか」という新たな問題意識が生まれました。

2.地域連携

地域連携プロジェクトの一環として、京丹後市「夢まちづくり大学」事業や一般社団法人「京都知恵産業創造の森」からの支援を得ながら、地域の方々をはじめとする多様な協力者の方々と共に、積極的にフィールドワークを実施しています。

世代を超えた協働を通じて、環境問題を「身近な地域の課題」として捉え直し、持続可能な社会づくりへの意識を広げることを目指しています。

3.技術開発とリサイクル

また、根本解決に向けて学生が主体となり技術開発にも取り組んでいます。砂浜に混ざったマイクロプラスチックを効率的に回収するため、砂と塩分を分離する「浮遊型除去装置」や、砂浜を歩くだけで回収できる「ふるい型除去装置」といった独自の装置を開発しました。

「ナノプラスチックが脳に集積する」という海外の研究結果なども踏まえ、マイクロプラスチックのみを効率的に回収する装置の開発にも意欲的に取り組んでいきます。

私たちは、埋め立てや焼却に頼らない資源循環を目指し、プラスチックを素材として再生する「マテリアルリサイクル」や、熱エネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」へつなげるべきだと考えています。

具体的な試みとして、アナゴ漁で使われる筒など同種のプラスチック(ポリプロピレン)を選別・収集し、ペレットに加工して再資源化するアップサイクルのモデル構築への応用も試みています。

大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科は、2019年から京都府京丹後市の海浜で漂着プラスチックの清掃活動を継続しています。

しかし、活動を行う中で、回収したごみが山間部の最終処分場で埋め立てられている事実を知り、「海をきれいにしたとしても山を汚しているのではないか」という新たな問題意識が生まれました。

2.地域連携

地域連携プロジェクトの一環として、京丹後市「夢まちづくり大学」事業や一般社団法人「京都知恵産業創造の森」からの支援を得ながら、地域の方々をはじめとする多様な協力者の方々と共に、積極的にフィールドワークを実施しています。

世代を超えた協働を通じて、環境問題を「身近な地域の課題」として捉え直し、持続可能な社会づくりへの意識を広げることを目指しています。

3.技術開発とリサイクル

また、根本解決に向けて学生が主体となり技術開発にも取り組んでいます。砂浜に混ざったマイクロプラスチックを効率的に回収するため、砂と塩分を分離する「浮遊型除去装置」や、砂浜を歩くだけで回収できる「ふるい型除去装置」といった独自の装置を開発しました。

「ナノプラスチックが脳に集積する」という海外の研究結果なども踏まえ、マイクロプラスチックのみを効率的に回収する装置の開発にも意欲的に取り組んでいきます。

私たちは、埋め立てや焼却に頼らない資源循環を目指し、プラスチックを素材として再生する「マテリアルリサイクル」や、熱エネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」へつなげるべきだと考えています。

具体的な試みとして、アナゴ漁で使われる筒など同種のプラスチック(ポリプロピレン)を選別・収集し、ペレットに加工して再資源化するアップサイクルのモデル構築への応用も試みています。

鈴木 寿志 教授 コメント

・万博で開催する意義

今回の万博という場所で登壇できたことは、企業や大学が取り組む海を守るための活動を多くの方が知り、そこに学生も関わって発信する貴重な機会となりました。

・来場者の方に期待すること

海に限らず道端でも、たとえ自分のものではなくとも、ごみを拾う。来場者の方々に身近なところから環境保全の意識を少しずつ持っていただきたいと考えています。

今回の万博という場所で登壇できたことは、企業や大学が取り組む海を守るための活動を多くの方が知り、そこに学生も関わって発信する貴重な機会となりました。

・来場者の方に期待すること

海に限らず道端でも、たとえ自分のものではなくとも、ごみを拾う。来場者の方々に身近なところから環境保全の意識を少しずつ持っていただきたいと考えています。

講演概要

- 名称:「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」キーノートセッション

- 日時: 2025年9月16日(火)13:00~13:40 ※【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネルにて配信

- 会場: 2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME」(ZERI JAPAN)パビリオンDome C:叡智

- 配信URL:www.youtube.com/@EXPO2025_BLUE_OCEAN_DOME

網野町海浜漂着プラスチックの調査・清掃活動 概要

大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科では、2019年より京都府京丹後市網野町を拠点に、海岸に漂着するプラスチックごみの調査・清掃活動を継続してきました。現地住民や学生と協働しながら、漂着ごみの量や種類を記録・分析するとともに、マイクロプラスチックの除去装置の開発や素材リサイクルの実証を進めています。これらの取り組みを通じて、漂着ごみを単なる廃棄物として処理するのではなく、資源として循環させる方策を探り、持続可能な社会づくりに貢献することを目指しています。

【これまでに実施した主な調査や活動】

1)小浜における海浜漂着ごみの国由来調査

2)琴引浜における海浜砂中におけるマイクロプラスチック調査

3)小浜における海浜砂中に散在するマイクロプラスチックの除去方法の検討および実証実験(除去装置開発)

4)魚の内臓中に含まれるプラスチック類の調査

【これまでに実施した主な調査や活動】

1)小浜における海浜漂着ごみの国由来調査

2)琴引浜における海浜砂中におけるマイクロプラスチック調査

3)小浜における海浜砂中に散在するマイクロプラスチックの除去方法の検討および実証実験(除去装置開発)

4)魚の内臓中に含まれるプラスチック類の調査

登壇者/鈴木寿志教授プロフィール

鈴木寿志

専門分野:文化地質学 博士(理学)

【研究領域・テーマ】地質文化/古生物/地層/環境問題

1966年生まれ。京都大学大学院後期博士課程修了。博士(理学)。京都大学非常勤講師、山形大学理学部助手、(有)地質調査グループGEOTEC、レオーベン大学研究助手、大阪学院大学非常勤講師を経て、2008年に大谷大学文学部着任。2016年文学部教授、2018年社会学部教授。