2025年9月 御命日勤行・講話 厳修

「感話」及び「講話」で話された概要を、以下のとおりご紹介します。

学生による感話

-

大谷大学での学び

私は幼少期に保育園が大好きだった経験から、保育者を目指して学んできました。大学では保育実習や教育実習に加え、週1回の保育園での活動を通して、子どもとの関わりだけでなく先生方の配慮や姿勢を学ぶことができました。例えば、クラス以外の子どもの名前を覚えることは大変なことですが、名前を覚え親しく話しかけることで信頼関係を築き、一人ひとりを大切に育てていることを実感しました。また、実家が寺院であるため大谷派教師課程も履修し、夏期研修で僧侶としての生活を体験しながら浄土真宗の知識を深めました。さらに硬式野球部では、マネージャーとして全体を把握し支える役割を経験し、協調性や周囲を見る力の重要性を学びました。これらの学びは今後の保育者や寺院での仕事に活かせると感じています。残りの大学生活でも学びを深め、将来に備えて努力を続けたいです。

-

大谷大学での学び

大学での学びを振り返ると、出会いや経験を通じて「問い続けること」の大切さを強く感じました。授業や読書を通じて考えを深める中で、多くの先生や友人との出会いがあり、自分にはなかった視点に触れることで新たな気づきを得ました。特に、答えをすぐに出すのではなく、問いを抱え続けることが新しい学びや成長につながると実感しました。例えばレジュメ作成や発表を通して、自分の考えを言葉にし、他者に伝える難しさを感じつつも、その中で他者の意見を受け止め、思考を広げることができました。また、親鸞聖人の教えに触れ、問い続ける姿勢そのものが仏教的な学びとも重なることを意識できました。これまでの出会いや学びに感謝しつつ、残りの学生生活においても「問い続ける姿勢」を大切にし、自らの学びを深めていきたいと考えています。

本学教員による講話の概要

何とも知れない未来にむかって—アビダルマの仏道観—

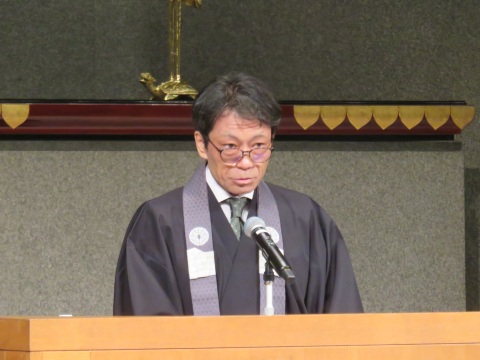

文学部仏教学科 箕浦 暁雄 教授

箕浦先生は、「古代インドのアビダルマ論師たちが業論の主題のなかで〈生涯の歩みの過去と未来〉を語ることを通して仏道観を示してきたと」述べました。また、「80年前の8月の広島原爆投下を主題に作家・原民喜が「心願の国」「破滅の序曲」などで描いた不条理、40年前の8月の御巣鷹山墜落事故を契機に編まれた文集『茜雲』には、当事者たちの「それまで」の歩みと「それから」の歩みとの〈とてつもない隔たり〉が描き出されています。そんな不条理な経験を経た者たちは、何を見据えることができたら、未来に向かっていけるのでしょうか。過去から現在までの自分を振り返る時、何が明らかになれば苦しみを超えていけると言ってもよい〈積み重なり〉となるのでしょうか。アビダルマ論師たちは、仏陀という存在を成り立たせ、その存在のあり方を根底から支えているものは何か。仏陀の過去に遡ってその歩みを確かめようとしてきました。そして、仏陀に成るという願いを発こし、同じく苦悩する衆生を救済するという願いを発こして、歩んでこられたお方であると確かめてきました。そのような仏陀を仰ぎ見て、仏陀と真向かいになって歩もうとする仏道観を大切にしてきたと言えます」と述べました。

そして最後に、「このような仏道観を常に確かめながら学問的議論を進め、生活の中で全身をもって考え続けなければならない」と講話を結びました。