2022年9月 御命日勤行・講話 厳修

勤行は、学長の調声のもと『正信偈』をマスク着用のまま声を控えて唱和しました。その後、本学の学生2名が感話を、本学の中川眞二教授が講話を行いました。

「感話」及び「講話」で話された概要を、以下のとおりご紹介します。

学生による感話の概要

-

テーマ:大谷大学での学び

幼児教育にて、子どもの主体性を伸ばす保育が注目されています。私は「主体性」には、「向かうべきベクトル」という考え方が必要ではないかと考えます。

今、様々な情報に触れることが容易になりましたが、そこには当然嘘や偏見が混じっているものです。その中で、自分がどこに立っているのか、何を信条としているのかというぶれない軸が必要であり、その軸とは、向かうべきベクトルがどこを向いているのか、ということではないかと思います。

自分自身の軸は、「仏様だったらどうしただろうか」と考えさせてくれるはたらきではないかと思います。これからさらに勉強をして、自分の軸を持つということについて深く考えていきたいです。 -

テーマ:大谷大学での学び

ゼミ活動で様々なプロジェクトへの参加やイベントの開催を通して自分の興味あることや、やってみたいことを声に出すことの大切さ、続けることの難しさ、実際に地域に行ってみるということの大切さを学びました。

個人研究を進めていく過程で林業に興味を持ち、教職員の方々に相談をして林業に関わる仕事をされている方を紹介してもらいました。今では木への触れ合いを通した木育に関するイベントに参加し、時には自分で開催をしています。そしてそこで出会う人たちに名前を憶えてもらったり、自分の取り組みが形になったりしたときには続けてよかったと実感できます。フィールドワークを通して、実際に現地に行ってみないと、本やネットで調べるだけでは分からないことも多くありました。これらの学んだことを生かしてこれからの学生生活、人生を歩んでいきたいです。

本学教員による講話の概要

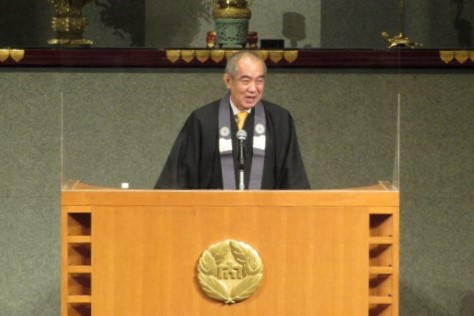

説教師 浅井了意 -「書く」ことによる教化という視点から-

文学部文学科 中川 眞二 教授

「文学作品を考える上で大切なこととして、その作品がどのような時代背景のもとで成立したのか、だれに向けて書かれたものなのかということが挙げられる。そして、その設定読者を考える上で用字(用いられている文字)が漢字・カタカナか、平仮名書きであるかで大きな意味を持つことになる。」との話がありました。

また具体的に『因果物語』や『御文』を取り上げ、「漢字・カタカナ書きのものは、説教師(語り手)を通して庶民や女人に伝えられるのに対し、平仮名書きのものは、庶民や女人が読むためのものとして使われていたなど、用字によって対象者が推測できる」と述べました。

最後に、江戸時代の説教師であった浅井了意の著作である『勧信念仏集』を取り上げ、「庶民や女人を教化するために、平仮名が用いられたのではないか」と講話を締めくくりました。

大谷大学奨学生証書授与式 挙行

一楽学長は「この度奨学生として選ばれたことの背景には様々な環境や出会いがあり、無数の因縁が重なってこの日を迎えられたということにも思いを致してほしい。今後の学生生活で想定外のことが起きた際には一度立ち止まって一人ひとりが物事の根本を大事に学びを進めてほしい」と激励しました。