人間・清沢満之シリーズ - [12]

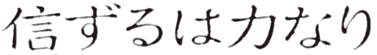

「信ずるは力なり」

村山 保史(准教授 哲学)

「板子(いたご)<船底の板>一枚下は地獄と言いますが、昔からこの辺りは風の強いところで、それで寺も多いのでしょう」。土地の古老の言う通り、多くの船が係留された大浜港の近くには寺院が集まる寺町があり、その一角に西方寺もある。

大浜に戻った清沢の病はいよいよ重く、命の灯火は消えようとしていたが、皮肉にも一年足らずのあいだに、大学病院で最新の治療を受けていた難病の長男が逝き、ついで清沢の献身的な介護のかいなく妻が、そして愛らしい盛りの三男までが彼を追い越し先立っていた。運命はどこまでも、飽くことなく彼を翻弄した。

西方寺書院の二階には書斎として使われていた部屋がある。伊勢湾台風後に護岸工事が行われるまでは窓から海が見え、波音が聞こえていたという。「先生にとって人生は風のつよいところであった」と暁烏が振り返ったように、清沢は強い風のなかを生きた。海原を行く船は順風であれば勢いを得て進むが、嵐になればたちまち舵を失い、座礁し、転覆する。凪いだ海は優しいにしても、いつ牙を剥くともしれない。窓から見える海を清沢はどのような思いで見ていたのであろうか。

1903年5月末に、絶筆となった「我信念(わがしんねん)」が書かれている。「信念の幸福は、私の現世に於ける最大幸福である。此は私が毎日毎夜に実験<実際に体験>しつつある所の幸福である」。この私が、どのような風が吹きつけようと、その上であれば安んじて生き、安んじて死ぬことのできる礎。「無能の私をして私たらしむる能力」——清沢は求めていた立脚地の上に立っていた。自己の信念を確立していたのである。「われは清沢満之にて足れり」。

「我信念」執筆の数日後に激しい喀血があった。「先生今度はどうしても死し給うべし、云い残すことなきや」との問いに、「何にもない」とだけ答えた。それは嘘でも誇張でもなかったのであろう。信じるものを得て満たされていた清沢には、さらにつけ加えねばならない一言がなかったのである。

よく信じた人であった。信じることを基にして全力を尽くした人であった。西方寺の門前には清沢の碑があり、そこには「信ずるは力なり」と書いてある。

※今回をもちまして「人間・清沢満之シリーズ」は終了となります。ご愛読いただき、有難うございました。